Sejarah, dalam bahasa Indonesia dapat berarti riwayat kejadian masa

lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal usul keturunan

(terutama untuk raja-raja yang memerintah).

Kata Sejarah berasal dari kata Syajaratun atau Syajarah dalam bahasa

Arab yang artinya pohon atau silsilah. Umumnya sejarah atau ilmu sejarah

diartikan sebagai informasi mengenai kejadian yang sudah lampau.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan, mempelajari sejarah berarti mempelajari

dan menerjemahkan informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh orang

perorang, keluarga, dan komunitas. Pengetahuan akan sejarah melingkupi:

pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan

akan cara berpikir secara historis.

Dahulu, pembelajaran mengenai sejarah dikategorikan sebagai bagian dari

Ilmu budaya (Humaniora). Akan tetapi, di saat sekarang ini, Sejarah

lebih sering dikategorikan sebagai Ilmu sosial, terutama bila menyangkut

perunutan sejarah secara kronologis.

Ilmu sejarah mempelajari berbagai kejadian yang berhubungan dengan

kemanusiaan di masa lalu. Sejarah dibagi ke dalam beberapa sub dan

bagian khusus lainnya seperti kronologi, historiografi, genealogi,

paleografi, dan kliometrik. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari

sejarah disebut sejarawan.

Ilmu sejarah juga disebut sebagai Ilmu tarikh.

Daftar isi

- Klasifikasi

- Catatan Sejarah

- Sejarah dan Prasejarah

- Etimologi

- Historiografi

- Metode Kajian Sejarah

- Belajar dari Sejarah

- Lihat pula

Klasifikasi

Karena lingkup sejarah sangat besar, perlu klasifikasi yang baik untuk

memudahkan penelitian. Bila beberapa penulis, seperti H. G. Wells, Will

dan Ariel Durant, menulis sejarah dalam lingkup umum, kebanyakan ahli

sejarah memiliki keahlian dan spesialisasi masing-masing.

Ada banyak cara untuk memilah informasi atau tema sejarah, misalnya:

- Berdasarkan kurun waktu (kronologis)

- Berdasarkan wilayah (geografis)

- Berdasarkan negara (nasional)

- Berdasarkan kelompok suku bangsa (etnis)

- Berdasarkan topik/pokok bahasan (topikal)

- Dan masih banyak lain lagi pemilahan informasi sejarah.

Dalam pemilahan tersebut haruslah diperhatikan bagaimana cara

penulisannya, seperti melihat batasan-batasan temporal dan spasial tema

itu sendiri. Jika hal tersebut tidak dijelaskan, maka sejarawan mungkin

akan terjebak ke dalam falsafah ilmu lain, seperti sosiologi contohnya.

Inilah sebabnya Immanuel Kant yang disebut-sebut sebagai Bapak Sosiologi

mengejek sejarah sebagai penata batu bata dari fakta-fakta sosiologis.

Banyak orang yang mengkritik Ilmu Sejarah. Para pengkritik melihat

sejarah sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak memenuhi

faktor-faktor keilmuan, terutama faktor “dapat dilihat atau dicoba

kembali”. Artinya sejarah hanya dipandang sebagai pengetahuan belaka,

bukan sebagai ilmu. Akan tetapi, Ilmu Sejarah terus berkembang dan

menunjukkan dirinya masuk dalam tataran ilmu.

Catatan Sejarah

Ahli sejarah mendapatkan informasi mengenai masa lampau dari berbagai

sumber, seperti catatan yang ditulis atau dicetak, mata uang atau benda

bersejarah lainnya, bangunan dan monumen, serta dari wawancara (yang

sering disebut sebagai “sejarah penceritaan”, atau oral history dalam

bahasa Inggris). Untuk sejarah modern, sumber-sumber utama informasi

sejarah adalah: foto, gambar bergerak (misalnya: film layar lebar),

audio, dan rekaman video. Tidak semua sumber-sumber ini dapat digunakan

untuk penelitian sejarah, karena tergantung pada periodeyang hendak

diteliti atau dipelajari. Penelitian sejarah juga bergantung pada

historiografi, atau cara pandang sejarah, yang berbeda satu dengan yang

lainnya.

Ada banyak alasan mengapa orang menyimpan dan menjaga catatan sejarah,

termasuk: alasan administratif (misalnya: keperluan sensus, catatan

pajak, dan catatan perdagangan), alasan politis (guna memberi pujian

atau kritik pada pemimpin negara, politikus, atau orang-orang penting),

alasan keagamaan, kesenian, pencapaian olah raga (misalnya: rekor

Olimpiade), catatan keturunan (genealogi), catatan pribadi (misalnya

surat-menyurat), dan hiburan.

Namun dalam penulisan sejarah, sumber-sumber tersebut perlu

dipilah-pilah. Metode ini disebut dengan kritik sumber. Kritik sumber

dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstern dan intern. Kritik ekstern

adalah kritik yang pertama kali harus dilakukan oleh sejarawan saat dia

menulis karyanya, terutama jika sumber sejarah tersebut berupa benda.

Yakni dengan melihat validisasi bentuk fisik karya tersebut, mulai dari

bentuk, warna dan apa saja yang dapat dilihat secara fisik. Sedang

kritik intern adalah kritik yang dilihat dari isi sumber tersebut,

apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Wawancara juga dipakai sebagai sumber sejarah. Namun perlu pula

sejarawan bertindak kritis baik dalam pemilahan narasumber sampai dengan

translasi ke bentuk digital atau tulisan.

Sejarah dan Prasejarah

Dulu, penelitian tentang sejarah terbatas pada penelitian atas catatan

tertulis atau sejarah yang diceritakan. Akan tetapi, seiring dengan

peningkatan jumlah akademik profesional serta pembentukan cabang ilmu

pengetahuan yang baru sekitar abad ke-19 dan 20, terdapat pula informasi

sejarah baru. Arkeologi, antropologi, dan cabang-cabang ilmu sosial

lainnya terus memberikan informasi yang baru, serta menawarkan

teori-teori baru tentang sejarah manusia. Banyak ahli sejarah yang

bertanya: apakah cabang-cabang ilmu pengetahuan ini termasuk dalam ilmu

sejarah, karena penelitian yang dilakukan tidak semata-mata atas catatan

tertulis? Sebuah istilah baru, yaitu nirleka, dikemukakan. Istilah

“pra-sejarah” digunakan untuk mengelompokkan cabang ilmu pengetahuan

yang meneliti periode sebelum ditemukannya catatan sejarah tertulis.

Pada abad ke-20, pemisahan antara sejarah dan prasejarah mempersulit

penelitian. Ahli sejarah waktu itu mencoba meneliti lebih dar sekadar

narasi sejarah politik yang biasa mereka gunakan. Mereka mencoba

meneliti menggunakan pendekatan baru, seperti pendekatan sejarah

ekonomi, sosial, dan budaya. Semuanya membutuhkan bermacam-macam sumber.

Di samping itu, ahli pra-sejarah seperti Vere Gordon Childe menggunakan

arkeologi untuk menjelaskan banyak kejadian-kejadian penting di

tempat-tempat yang biasanya termasuk dalam lingkup sejarah (dan bukan

pra-sejarah murni). Pemisahan seperti ini juga dikritik karena

mengesampingkan beberapa peradaban, seperti yang ditemukan di Afrika

Sub-Sahara dan di Amerika sebelum kedatangan Columbus.

Akhirnya, secara perlahan-lahan selama beberapa dekade belakangan ini,

pemisahan antara sejarah dan prasejarah sebagian besar telah

dihilangkan.

Sekarang, tidak ada yang tahu pasti kapan sejarah dimulai. Secara umum

sejarah diketahui sebagai ilmu yang mempelajari apa saja yang diketahui

tentang masa lalu umat manusia (walau sudah hampir tidak ada pemisahan

antara sejarah dan prasejarah, ada bidang ilmu pengetahuan baru yang

dikenal dengan Sejarah Besar). Kini sumber-sumber apa saja yang dapat

digunakan untuk mengetahui tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau

(misalnya: sejarah penceritaan, linguistik, genetika, dan lain-lain),

diterima sebagai sumber yang sah oleh kebanyakan ahli sejarah.

Etimologi

Kata “sejarah” secara harafiah berasal dari kata Arab yang artinya

pohon. Dalam bahasa Arab sendiri sejarah disebut (tarikh). Kata “tarikh”

dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah “waktu”.

Historiografi

Historiografi adalah adalah ilmu yang meneliti dan mengurai informasi

sejarah berdasarkan sistem kepercayaan dan filsafat. Walau tentunya

terdapat beberapa bias (pendapat subjektif) yang hakiki dalam semua

penelitian yang bersifat historis (salah satu yang paling besar di

antaranya adalah subjektivitas nasional), sejarah dapat dipelajari dari

sudut pandang ideologis, misalnya: historiografi Marxisme.

Ada pula satu bentuk pengandaian sejarah (spekulasi mengenai sejarah)

yang dikenal dengan sebutan “sejarah virtual” atau “sejarah

kontra-faktual” (yaitu: cerita sejarah yang berlawanan — atau kontra —

dengan fakta yang ada). Ada beberapa ahli sejarah yang menggunakan cara

ini untuk mempelajari dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang ada

apabila suatu kejadian tidak berlangsung atau malah sebaliknya

berlangsung. Hal ini mirip dengan jenis cerita fiksi sejarah alternatif.

Metode Kajian Sejarah

Ahli-ahli sejarah terkemuka yang membantu mengembangkan metode kajian

sejarah antara lain: Leopold von Ranke, Lewis Bernstein Namier, Geoffrey

Rudolf Elton, G. M. Trevelyan, dan A. J. P. Taylor. Pada tahun 1960an,

para ahli sejarah mulai meninggalkan narasi sejarah yang bersifat epik

nasionalistik, dan memilih menggunakan narasi kronologis yang lebih

realistik.

Ahli sejarah dari Perancis memperkenalkan metode sejarah kuantitatif.

Metode ini menggunakan sejumlah besar data dan informasi untuk

menelusuri kehidupan orang-orang dalam sejarah.

Ahli sejarah dari Amerika, terutama mereka yang terilhami zaman gerakan

hak asasi dan sipil, berusaha untuk lebih mengikutsertakan

kelompok-kelompok etnis, suku, ras, serta kelompok sosial dan ekonomi

dalam kajian sejarahnya.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ilmuwan posmodernisme dengan

keras mempertanyakan keabsahan dan perlu tidaknya dilakukan kajian

sejarah. Menurut mereka, sejarah semata-mata hanyalah interpretasi

pribadi dan subjektif atas sumber-sumber sejarah yang ada. Dalam bukunya

yang berjudul In Defense of History (terj: Pembelaan akan Sejarah),

Richard J. Evans, seorang profesor bidang sejarah modern dari Univeritas

Cambridge di Inggris, membela pentingnya pengkajian sejarah untuk

masyarakat.

Belajar dari Sejarah

Sejarah adalah topik ilmu pengetahuan yang sangat menarik. Tak hanya

itu, sejarah juga mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama

mengenai: keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem

perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal-hal

penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Dari sejarah,

kita dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan

kejatuhan sebuah negara atau sebuah peradaban. Kita juga dapat

mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari

filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang

bermacam-macam, sepanjang zaman.

Salah satu kutipan yang paling terkenal mengenai sejarah dan pentingnya

kita belajar mengenai sejarah ditulis oleh seorang filsuf dari Spanyol,

George Santayana. Katanya: “Mereka yang tidak mengenal masa lalunya,

dikutuk untuk mengulanginya.”

Filsuf dari Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan dalam

pemikirannya tentang sejarah: “Inilah yang diajarkan oleh sejarah dan

pengalaman: bahwa manusia dan pemerintahan tidak pernah belajar apa pun

dari sejarah atau prinsip-prinsip yang didapat darinya.” Kalimat ini

diulang kembali oleh negarawan dari Inggris Raya, Winston Churchill,

katanya: “Satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa

kita tidak benar-benar belajar darinya.”

Winston Churchill, yang juga mantan jurnalis dan seorang penulis memoar

yang berpengaruh, pernah pula berkata “Sejarah akan baik padaku, karena

aku akan menulisnya.” Tetapi sepertinya, ia bukan secara literal merujuk

pada karya tulisnya, tetapi sekadar mengulang sebuah kutipan mengenai

filsafat sejarah yang terkenal: “Sejarah ditulis oleh sang pemenang.”

Maksudnya, seringkali pemenang sebuah konflik kemanusiaan menjadi lebih

berkuasa dari taklukannya. Oleh karena itu, ia lebih mampu untuk

meninggalkan jejak sejarah — dan pemelesetan fakta sejarah — sesuai

dengan apa yang mereka rasa benar.

Pandangan yang lain lagi menyatakan bahwa kekuatan sejarah sangatlah

besar sehingga tidak mungkin dapat diubah oleh usaha manusia. Atau,

walaupun mungkin ada yang dapat mengubah jalannya sejarah, orang-orang

yang berkuasa biasanya terlalu dipusingkan oleh masalahnya sendiri

sehingga gagal melihat gambaran secara keseluruhan.

Masih ada pandangan lain lagi yang menyatakan bahwa sejarah tidak pernah

berulang, karena setiap kejadian sejarah adalah unik. Dalam hal ini,

ada banyak faktor yang menyebabkan berlangsungnya suatu kejadian

sejarah; tidak mungkin seluruh faktor ini muncul dan terulang lagi.

Maka, pengetahuan yang telah dimiliki mengenai suatu kejadian di masa

lampau tidak dapat secara sempurna diterapkan untuk kejadian di masa

sekarang. Tetapi banyak yang menganggap bahwa pandangan ini tidak

sepenuhnya benar, karena pelajaran sejarah tetap dapat dan harus diambil

dari setiap kejadian sejarah. Apabila sebuah kesimpulan umum dapat

dengan seksama diambil dari kejadian ini, maka kesimpulan ini dapat

menjadi pelajaran yang penting. Misalnya: kinerja respon darurat bencana

alam dapat terus dan harus ditingkatkan; walaupun setiap kejadian

bencana alam memang, dengan sendirinya, unik.

sumber : Pengantar Ilmu sejarah

TRADISI SEJARAH DALAM MASYARAKAT INDONESIA

MASA PRA-AKSARA DAN MASA AKSARA

A. TRADISI SEJARAH DALAM MASYARAKAT INDONESIA MASA PRA-AKSARA

FOLKLORE

Kata folklor merupakan pengindonesiaan dari bahasa Inggris folkore. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk dan lore. Menurut Alan Dundes kata Folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya.Ciri-ciri pengenal itu antara lain berupa : Warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, bahasa, taraf pendidikan, dan agama yang sama.

Agar dapat membedakan foklor dengan kebudayaan lainnya, maka harus diketahui ciri-ciri pengenal utama folklor yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

FOLKLORE

Kata folklor merupakan pengindonesiaan dari bahasa Inggris folkore. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk dan lore. Menurut Alan Dundes kata Folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya.Ciri-ciri pengenal itu antara lain berupa : Warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, bahasa, taraf pendidikan, dan agama yang sama.

Agar dapat membedakan foklor dengan kebudayaan lainnya, maka harus diketahui ciri-ciri pengenal utama folklor yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- Foklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar.

- Foklor berkembang dalam versi-versi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan penyebarannya secara lisan sehingga foklor mudah mengalami perubahan. Akan tetapi bentuk dasarnya tetap bertahan.

- Foklor bersifat anonim, artinya pembuatnya sudah tidak diketahui lagi orangnya.

- Foklor biasanya mempunyai bentuk berpola. Kata-kata pembukanya misalnya Menurut sahibul hikayat…(menurut yang empunya cerita) atau dalam bahasa Jawa misalnya dimulai dengan kalimat Anuju sawijining dina (pada suatu hari).

- Foklor mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan kolektif. Cerita rakyat misalnya berguna sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan cerminan keinginan terpendam.

- Foklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini terutama berlaku bagi foklor lisan dan sebagian lisan.

- Foklor menjadi milik bersama (colective) dari kolektif tertentu.

- Foklor pada umumnya bersifat lugu atau polos, sehingga seringkali kelihatannya kasar atau terlalu sopan. Hal ini disebabkan banyak foklor merupakan proyeksi (cerminan) emosi manusia yang jujur.

Sehubungan dengan pembagian kebudayaan itu, maka Jan Harold Brunvand, seorang ahli foklor Amerika Serikat, membagi foklor ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya sebagai berikut :

a. Folklore lisan (verbal foklore). Foklor jenis ini dikenal juga sebagai fakta mental (mentifact) meliputi :

- Bahasa rakyat seperti logat bahasa (dialect),slang, bahasa tabu, onomatis.

- Ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran.

- Pertanyaan tradisonal yang dikenal sebagai teka-teki.

- Sajak dan puisi rakyat, seperti pantun dan syair.

- Cerita prosa rakyat. Menurut William R. Bascom, cerita prosa rakyat dapat dibagi ke ddalam tiga golongan besar, yaitu : (1) mite (myth), (2) legenda (legend), (3) dongeng (folktale). Seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari jawa Tengah, Jaya Prana dan Layonsari dari Bali, dan sebagainya.

- Nyanyian rakyat, seperti Jali-jali dari Betawi, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan, Olesio dari Ambon, dan sebagainya.

b. Folklore sebagian lisan (partly verbal foklore). Foklor ini dikenal juga sebagai fakta sosial (social fact),meliputi :

- Kepercayaan dan takhayul.

- Permainan dan hiburan rakyat setempat.

- Teater rakyat, seperti lenong, ketoprak, ludruk, dan sebagainya.

- Tari rakyat, seperti Tari Tayuban, Doger, Jarang kepang, Ngibing dan sebagainya.

- Adat kebiasaan, seperti gotong royong dalam pembuatan jalan, rumah atau pesta selamatan, khitanan dan sebagainya.

- Upacara tradisional seperti tingkeban, turun tanah, temu manten, dan sebagainya.

- Pesta rakyat tradisional seperti bersih desa sesudah panen, selamatan dan sebagainya.

c. Folklore bukan lisan ( non verbal foklore). Foklor ini juga dikenal sebagai artefak (artifact) meliputi :

- Arsitektur bangunan rumah yang tradisional, seperti Joglo di Jawa, Rumah Gadang di Minangkabau, rumah Betang di Kalimantan, Honay di Papua.

- Seni kerajinan tangan tradisional.

- Pakaian tradisional.

- Obat-obatan rakyat.

- Alat-alat musik tradisional.

- Peralatan dan senjata yang khas tradisional.

- Makanan dan minuman khas daerah.

C. TRADISI SEJARAH DALAM MASYARAKAT INDONESIA MASA AKSARA

1. MUNCULNYA TRADISI TULISAN DI INDONESIA

Sebuah naskah kuno yang dapat menghubungkan antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan adalah kisah tentang asal-usul abjad Jawa, yang lebih dikenal dengan Legenda Aji Saka. Beberapa ahli memiliki kesimpulan bahwa Legenda Aji Saka ini memiliki hubungan dengan penggunaan Kalender Saka.

2. REKAMAN TERTULIS DALAM TRADISI SEJARAH MASYARAKAT BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA

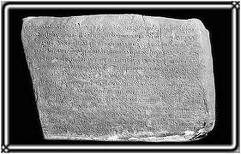

PRASASTI

Berdasarkan bahasa dan tulisan yang dipergunakan prasasti-prasasti di Indonesia dapat dibagi menjadi :

a. Prasasti Berbahasa Sansekerta

b. Prasasti Berbahasa Jawa Kuno

c. Prasasti Berbahasa Melayu Kuno

d. Prasasti Berbahasa Bali Kuno

KITAB KUNO

ZAMAN HINDU-BUDDHA

Hasil-hasil kesusasteraan zaman Indonesia Klasik itu ditulis dalam bentuk gancaran (prosa) dan tembang (syair). Namun sebagian besar berbentuk tembang. Tembang Jawa Kuno biasanya disebut dengan Kakawin, Sedangkan tembang Jawa tengahan disebut Kidung. Ditinjau dari segi isi, maka kitab-kitab kuno dari zaman Hindu-Buddha itu dapat dibagi menjadi :

1. Tutur

2. Sastra

3. Wiracarita

4. Kitab Sejarah

a. Prasasti Berbahasa Sansekerta

b. Prasasti Berbahasa Jawa Kuno

c. Prasasti Berbahasa Melayu Kuno

d. Prasasti Berbahasa Bali Kuno

KITAB KUNO

ZAMAN HINDU-BUDDHA

Hasil-hasil kesusasteraan zaman Indonesia Klasik itu ditulis dalam bentuk gancaran (prosa) dan tembang (syair). Namun sebagian besar berbentuk tembang. Tembang Jawa Kuno biasanya disebut dengan Kakawin, Sedangkan tembang Jawa tengahan disebut Kidung. Ditinjau dari segi isi, maka kitab-kitab kuno dari zaman Hindu-Buddha itu dapat dibagi menjadi :

1. Tutur

2. Sastra

3. Wiracarita

4. Kitab Sejarah

|

| Kitab Negarakertagama |

Hasil-hasil kesusasteraan dari zaman Majapahit yang dimaksudkan sebagai

sebagai kitab sejarah disamping kitab sastra adalah sebagai berikut :

1. Nagarakertagama,

2. Pararaton,

3. Sundayana

4. Panji Wijayakrama,

5. Ranggalawe,

6. Sorandaka,

7. Pamancangah,

8. Usana Jawa,

9. Usana Bali,

ZAMAN ISLAM

1. Nagarakertagama,

2. Pararaton,

3. Sundayana

4. Panji Wijayakrama,

5. Ranggalawe,

6. Sorandaka,

7. Pamancangah,

8. Usana Jawa,

9. Usana Bali,

ZAMAN ISLAM

Pada zaman kerajaan Islam berkembang di Indonesia muncul karya

kesusasteraan yang juga dapat dipergunakan sebagai sumber penulisan

sejarah (sejarah tradisional) sebagi berikut :

1. Babad / Sejarah

2. Hikayat Raja Raja Pasai

3. Sejarah Melayu (Sulalat Us-Salatin)

4. Babad Tanah Jawi

5. Babad Giyanti

6. Hikayat Hasanuddin

7. Bustan Us-Salatin

1. Babad / Sejarah

2. Hikayat Raja Raja Pasai

3. Sejarah Melayu (Sulalat Us-Salatin)

4. Babad Tanah Jawi

5. Babad Giyanti

6. Hikayat Hasanuddin

7. Bustan Us-Salatin

aaaa terimakasih bantuannyaaaa

BalasHapus